Archive for the ‘コラム’ Category

別居15年後の財産分与|基準時を巡る実例

財産分与の基準時とは

離婚に際して夫婦の財産をどのように分けるか、そしてどの時点の財産を分与の対象とするのかという問題は、多くの方が直面する重要な課題です。特に長期間の別居を経て離婚に至るケースでは、「財産分与の基準時」が大きな争点となることがあります。

基準時とは、簡単に言えば「どの時点の財産を分与の対象とするか」を決める基準となる時点のことです。一般的には、夫婦の共同生活が実質的に終了した「別居時」が基準時となることが多いですが、事案によっては「離婚調停申立時」や「離婚成立時」など、異なる時点が基準時として認められることもあります。そして、この基準時の設定によって財産分与の金額が大きく変わることもあるため、非常に重要な問題となっています。

本コラムでは、別居から15年という長期間を経て離婚調停が申し立てられ、財産分与の基準時が争われた実例を紹介しながら、基準時についての考え方や判断基準について解説していきます。

財産分与の基本的な考え方

財産分与は、主に「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の三つの性質を持つと考えられています。このうち最も基本となるのが「清算的財産分与」です。

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産を、その貢献度に応じて公平に分配するという考え方です。つまり、夫婦の共同生活によって築き上げた財産を、離婚に際して清算するという性質を持っています。したがって、夫婦の共同生活が実質的に終了した時点、すなわち別居時が基準時となることが一般的です。

これは名古屋高裁の平成21年5月28日判決でも「清算的財産分与は、夫婦の共同生活により形成した財産を、その寄与の度合いに応じて分配することを、内容とするものであるから、離婚前に夫婦が別居した場合には、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にしてこれを行なうべき」と述べられています。

しかし、この「特段の事情」をどう解釈するかによって、基準時が変わることがあります。そこで次に、基準時が問題となるケースについて見ていきましょう。

基準時が問題となるケース

基準時が問題となるものとして、別居後も夫婦間で何らかの協力関係が継続しているケースがあります。

例えば、別居後もしばらく一方が家計を管理し続けていたり、子どもの養育に関して協力関係が続いていたりする場合には、実質的な夫婦関係が完全に終了したとは言えないため、別居時ではなく、その協力関係が終了した時点を基準時とすべきという考え方があります。

また、別居後に未成熟子の養育を一方が担っている場合も問題となります。『離婚に伴う財産分与―裁判官の視点にみる分与の実務―』(松本哲泓著)によれば、「別居後、幼い未成熟子の監護を一方に任せっきりにした場合、監護を他方に委ねた者は、労働者であれば休まずに勤務を続けることができるわけで、反面、子を監護する側は、その監護のために、経済活動の制約を受ける。この点を全く考慮しないことは、公平に反する場合がある」とされています。

さらに、別居期間が非常に長期にわたる場合も、基準時の設定が難しくなります。特に今回紹介する事例のように、別居から15年という長期間を経て離婚調停が申し立てられたケースでは、どの時点を基準時とするかによって財産分与の内容が大きく異なることになります。

別居15年後の離婚調停と財産分与の争い

それでは、別居から15年後に離婚調停が申し立てられた実際の事例について見ていきましょう。この事例では、財産分与の基準時をめぐって争われました。

事案の概要

本事例は、夫婦が別居してから15年後に離婚調停が申し立てられたケースです。この間、一般的な別居とは異なり、夫は高い頻度で妻の住む自宅を訪れていました。また、別居後も夫婦と子どもで旅行に行ったり、妻および子どもが住む自宅を新築したりするなど、長期間の別居にもかかわらず、夫婦間の関係が一定程度継続していると考えられる事実関係がありました。

こうした事実関係のもとで、離婚調停が申し立てられ、財産分与について協議することになりましたが、基準時について夫婦の主張が大きく食い違い、争点となりました。

当事者の主張

この事例では、夫側は「別居時」を財産分与の基準時とすべきだと主張しました。これは一般的な考え方に沿ったものであり、夫婦の共同生活が実質的に終了した時点である別居時を基準として財産を分与すべきという主張です。

一方、妻側は「離婚調停申立時」を財産分与の基準時とすべきだと主張しました。その理由としては、別居後も夫が頻繁に自宅を訪れていたこと、家族での旅行があったこと、自宅の新築があったことなど、夫婦関係が一定程度継続していたことを挙げています。

このように、当事者間で基準時についての主張が真っ向から対立する状況となりました。

基準時に関する法的見解と裁判例

名古屋高裁判決にみる基準時の考え方

先述した名古屋高裁の平成21年5月28日判決では、「清算的財産分与は、夫婦の共同生活により形成した財産を、その寄与の度合いに応じて分配することを、内容とするものであるから、離婚前に夫婦が別居した場合には、特段の事情がない限り、別居時の財産を基準にしてこれを行なうべき」とされています。

この判決は、別居時を基準とすることが原則であることを示していますが、同時に「特段の事情」がある場合には例外が認められることも示唆しています。ここでいう「特段の事情」とは、別居後も夫婦の協力関係が実質的に継続しているなどの事情を指すと考えられます。

別居後も関係が継続するケースの扱い

別居後も夫婦間の関係が一定程度継続するケースについては、いくつかの文献や裁判例で考え方が示されています。

『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(森公任、森元みのり著)では、「別居後もしばらく妻が家計を管理し、後に婚姻費用を送金するようになった事案において、婚姻費用を支払うようになった時点(夫婦の経済生活が別になったする時点)を財産分与の基準時とした」という事例(平成24年1月さいたま家裁判決)が紹介されています。これは、夫婦の経済的な協力関係が実質的に終了した時点を基準時とする考え方です。

また、『離婚に伴う財産分与―裁判官の視点にみる分与の実務―』(松本哲泓著)では、「別居後に他方配偶者の財産形成に寄与した場合は、別居時を基準時とした上で、別居時の寄与を考慮する方法をとることとなるが、財産形成への寄与が大きいときは、協力関係が終わっていないとして基準時をずらすことも考えられる」と述べられています。

これらの文献からわかるように、別居後も夫婦間の協力関係や寄与が続いている場合には、単純に別居時を基準時とするのではなく、実質的な協力関係が終了した時点や、状況に応じて別の時点を基準時とする柔軟な対応が求められることがあります。

本事例における裁判所の対応

両時点の財産開示要求

裁判実務では、当事者が異なる基準日を主張する場合、双方の主張する基準日の財産を開示するよう求めることが一般的です。また、当事者の主張する基準日がいずれも極端と感じられる事案では、判決で二者択一になることを避けるため、求釈明を通じて第三の基準日を設けるなどの対応をとることもあります。

本事例でも、裁判所は夫側の主張する「別居時」と妻側の主張する「離婚調停申立時」の両方の財産分与対象表の作成を求めました。しかし、第三の基準時の財産の開示を求められませんでした。これは、いずれかの主張を採用する可能性が高いことを示唆しているとも考えられました。

そのため、もし裁判所が「別居時点(あるいは別居に近い時期)を基準時とする」判決を出されるリスクも考慮し、和解での解決を検討することになりました。

裁判所提示の和解案

このような状況のもと、裁判所からは次のような和解案が提示されました。

「基準日について争いがあり、現在の証拠上は確たることはいえないとしつつ、原告主張(別居時)の基準日として財産を評価し、その上で和解上調整を加える」

つまり、裁判所は基準時について明確な判断を示さないまま、まずは夫側の主張する別居時を基準として財産を評価し、それを踏まえた上で和解による調整を図るという方針を示したのです。これは、裁判所が証拠上の制約から明確な判断を下しがたいと考えていることを示すとともに、和解による解決を促す意図も含まれていたと考えられます。

最終的な解決と教訓

和解の内容

結果として、本事例では和解が成立し、妻は和解金として一定額(具体的な金額は非公開)と妻名義の預金を取得することになりました。一方で、自宅については明け渡すことになりました。

注目すべきは、妻側が離婚調停申立時を基準時と主張したこと、そして裁判所が「基準日について争いがあり、現在の証拠上は確たることはいえない」と明示したことから、一般的な基準時である別居時を基準とした場合よりも多くの金額を得ることができたという点です。

この事例から学ぶこと

まず、財産分与の基準時は画一的に決まるものではなく、個々の事案における夫婦関係の実態や協力関係の継続状況などによって柔軟に判断されるということです。特に別居後も何らかの形で夫婦間の協力関係や交流が続いている場合には、単純に別居時を基準時とするのではなく、実質的な協力関係が終了した時点を基準時とする可能性があります。

また、裁判実務においては、当事者の主張が対立する場合、裁判所が第三の選択肢を模索することもあるため、極端な主張ではなく、証拠に基づいた合理的な主張をすることが重要です。

さらに、和解による解決も一つの重要な選択肢であり、本事例のように、裁判所が明確な判断を示さない状況でも、適切な交渉によって当事者にとって納得のいく解決を図ることができる可能性があります。

まとめ

財産分与の基準時をめぐる問題は、特に長期間の別居を経て離婚に至るケースにおいて重要な争点となります。本事例では、別居後も夫婦間の関係が一定程度継続していたという特殊な状況のもと、基準時について夫婦間で対立が生じました。しかし、裁判所は「現在の証拠上は確たることはいえない」としながらも、和解による解決を提示し、最終的には妻側にとって一般的な別居時基準よりも有利な条件で和解が成立しました。

このように、財産分与の基準時は画一的に決まるものではなく、個々の事案における夫婦関係の実態や協力関係の継続状況などによって柔軟に判断されます。また、当事者間で基準時について対立がある場合には、証拠に基づいた合理的な主張を行い、必要に応じて和解による解決も視野に入れることが重要です。さらに、裁判実務においては、当事者の提出する財産分与対象表の内容や、裁判所の対応からも今後の見通しを検討することが可能です。

別居期間が長期に及ぶ場合の財産分与などの財産分与や基準時でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

- 財産分与と預貯金・現金について

- 不動産の財産分与について

- 住宅ローンと財産分与 ~特有財産での支払いがあった場合の考え方~

- 【ゼロから学ぶ財産分与】基本編 ~財産分与とは~

- 【ゼロから学ぶ財産分与】~分与基準~

- 【ゼロから学ぶ財産分与】~財産分与の対象にならない特有財産~

- 【ゼロから学ぶ財産分与】~財産の持ち出しと使い込み~

- 【判例紹介】ペットの財産分与申立が却下された事例

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

障害年金は婚姻費用や養育費にどう影響するか?

はじめに

配偶者が障害を負い、障害年金を受給することになった場合、婚姻費用や養育費の算定にどのような影響があるのでしょうか。このような状況では、障害を持つ配偶者の生活維持と、子どもの養育費の確保という、受給者にとっても支払う側にとっても重要な問題が絡んできます。さらに、高度障害保険金を受給している場合は、その取り扱いについても検討が必要です。本コラムでは、障害年金や高度障害保険金を受給している方の婚姻費用・養育費の算定方法について、実例を交えながら詳しく解説していきます。

婚姻費用・養育費における障害年金の重要性

離婚・男女問題において、婚姻費用や養育費の算定は重要な課題となりますが、特に配偶者が障害年金を受給している場合は、慎重な検討が必要です。なぜなら、障害年金は障害者の生活を支えるための給付である一方で、家族の生活も支えるものでもあるからです。また、障害の程度や治療費の負担、自立のために必要な費用など、個別の事情を考慮する必要があります。このため、一般的な給与収入とは異なる特別な配慮が必要となり、その算定方法についても、独自の考え方が確立されています。

障害年金と高度障害保険金の基本と収入認定

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限される程度の障害が残った場合に支給される公的年金です。この年金は、障害者の生活を支えるための重要な収入源となっています。障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金から支給される障害厚生年金があり、加入していた年金制度や保険料の納付状況、障害の程度などによって、受給できる年金が異なります。そして、障害年金は生活支援を目的としていることもあり、税金が課されない非課税の収入となっています。

通常の養育費・婚姻費用の算定表では公租公課(所得税・住民税・社会保険料など)が事前に考慮されているため、非課税の収入がある場合は、別の方法で養育費・婚姻費用を算定する必要があります。

高度障害保険金とは

高度障害保険金は、民間の生命保険契約に基づいて支払われる給付金です。これは、被保険者が病気やけがにより約款で定められた高度障害状態になった場合に支払われます。通常の生命保険では、死亡保険金と同額が支払われることが多く、障害者の経済的な生活基盤を支える重要な役割を果たしています。この保険金は、一時金として支払われる場合と、年金として定期的に支払われる場合があります。

高度障害保険金についても、障害年金と同様に非課税の収入となっています(所得税法施行令第30条第1号・国税庁「質疑応答事例」)。

障害年金と高度障害保険金は婚姻費用・養育費の計算で収入として考慮されるのか

結論から申し上げますと、障害年金も高度障害保険金も、婚姻費用や養育費の計算において収入として考慮されます。しかし、これらの給付は障害者の治療費や自立のための費用にも充てられるべき性質のものですので、その算定には特別な配慮が必要です。具体的には、障害の治療費や自立のための必要経費を特別経費として控除したり、標準的な医療費を超える部分を生活費として加算したりするなどの調整が行われます。また、保険金については、保険制度の趣旨を考慮して医療費の範囲を判断することになります。

障害年金と高度障害保険金受給者の婚姻費用・養育費の計算方法

基礎収入の計算方法

婚姻費用や養育費の算定には、基礎収入が重要です。基礎収入は、総収入から公租公課(所得税・住民税・社会保険料など)や職業費(被服費、交通・通信費、書籍費、交際費など)、特別経費(住居費用、医療費保険医療費など)を引いた額で算出します。障害年金受給者には通常の給与所得に比べて職業費がかからないため、職業費分を加算する調整が必要です。

職業費について

障害年金や高度障害保険金などの年金所得は、給与所得とは異なり、実際の職業費(被服費、交通・通信費、書籍費、交際費など)がかかっていません。しかし、婚姻費用・養育費の算定表や標準算定式は、給与所得者を基準に作られているため、これらの収入を給与所得に換算する必要があります。

『養育費,婚姻費用算定に関する実証的研究(令和元年12月23日、一般財団法人法曹会発行)』で年間収入別の職業費が発表され (平成25年から平成29年までの家計調査年報より推計)、全体平均で15.24%なっています。そのため、実務上では収入の15%を職業費として扱うことが多くなっています。具体的には、年金収入を0.85(1-0.15)で除して給与相当額を算出します(年金収入÷0.85=給与相当額)。

公租公課の扱いについて(非課税の収入の場合)

障害年金と高度障害保険金は非課税所得であり、通常の給与所得者が負担する公租公課(収入の8~35%)がかかりません。この点について、さいたま家裁越谷支部令和3年10月21日審判では、公租公課は考慮せず、職業費のみを考慮するという判断が示されています。

しかし、非課税所得であるにもかかわらず、通常の給与所得と同様の計算をすることは公平性の観点から問題があると考えられます。また、障害の種類によって医療費の助成制度や自己負担額の上限が異なることもあり、実際の生活費負担は事例ごとに大きく異なります。

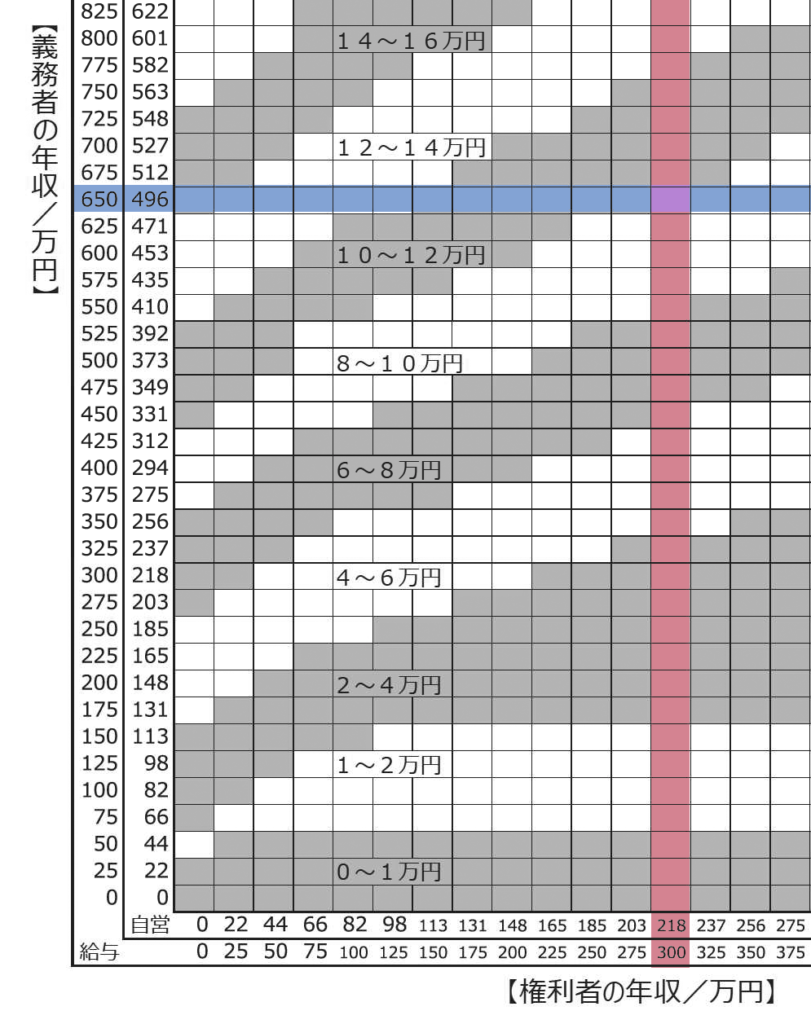

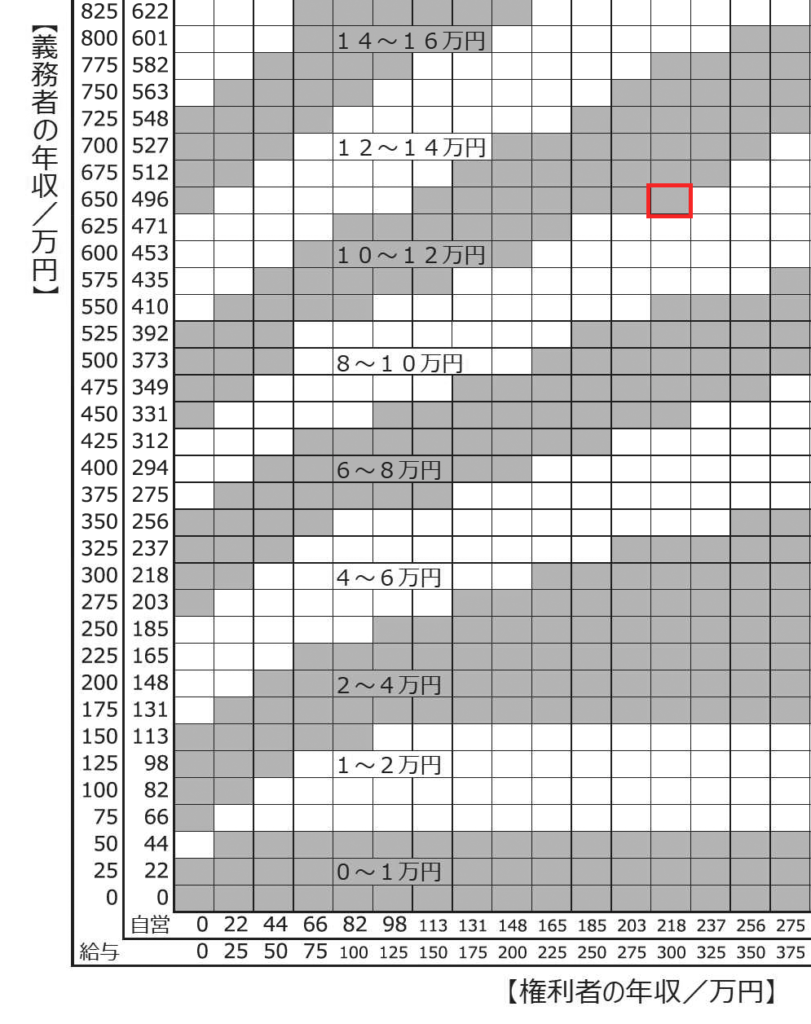

当事務所で扱った障害年金等がある場合の養育費請求調停

事案の概要

当事務所で取り扱った事例をご紹介します。この事例では、妻から離婚と婚姻費用請求の調停依頼を受けました。夫は指定難病を発症し、無職の状態でした。夫の収入は、障害年金が年間で約280万円、生命保険会社からの高度障害保険金が年間で約170万円で、合計が約450万円でした。一方、妻の給与収入は約325万円でした。対象となる子どもは15歳以上が2人、15歳未満が1人の合計3人でした。この約450万円をそのまま給与収入として扱った場合、通常の標準算定表では養育費は月額6~8万円(下段)となりますが、職業費15%と公租公課22%※1(合計37%)を考慮して計算し直すと、夫の基礎年収は約715万円(約450万円÷0.63)となり、養育費は月額10~12万円(上段)と算定されることを主張しました。

※1

東京弁護士会「LIBRA 2017年8月号」より引用

結果

申立時には上記の月額10~12万円に、一番上の子どもの高等教育の学費を特別経費として追加で考慮し、月額16万円を請求しました。夫は子どもたちの将来を心配しており、話し合いの結果、月額14万円での合意に至りました。

まとめ

障害年金や高度障害保険金は、婚姻費用・養育費の算定において収入として考慮されますが、その計算方法には特別な配慮が必要です。特に、これらの給付が非課税所得であることや、職業費がかからないことを考慮した適切な換算が重要となります。また、障害の程度や医療費の負担、自立のための費用など、個別の事情によって必要な調整も異なってきます。婚姻費用・養育費の算定でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

月7万円も!?習い事で婚姻費用が加算される?

はじめに

離婚や別居が進行する中でも、特に婚姻費用の金額をめぐる問題は当事者間で意見が対立しやすい問題です。そして、婚姻費用の計算は家族構成や収入によって大きく変わってきます。中でも、双方とも収入が高額な世帯の場合は、標準的な世帯とは異なる要素を考慮する必要があり、計算方法がより複雑になることがあります。

高収入世帯の婚姻費用計算の特殊性

高収入世帯の場合、子どもの教育費や習い事にかける費用が一般的な世帯と比べて高額になる傾向があります。たとえば、私立学校への通学や、複数の習い事を掛け持ちしているケースが多く見られます。このような場合、婚姻費用の計算において、これらの教育関連費用をどのように扱うかが大きな争点となります。なぜなら、これらの費用は一般的な生活費とは別枠で考慮される可能性があるためです。そのため、標準的な算定表による計算に加えて、追加の調整が必要になることがあります。

習い事・私学の費用が婚姻費用に与える影響

子どもの習い事や私学の費用は、別居前から継続して行われていた場合、婚姻費用の計算において重要な考慮要素となります。特に注目すべき点は、公立学校の平均的な教育費を超える部分についての取り扱いです。この超過分について、双方の収入に応じた負担を求められる可能性が高くなります。そのため、月々の婚姻費用の金額が、標準的な算定方式による金額から大きく変動することがあるのです。

当事務所で扱った婚姻費用の事例

当事務所で取り扱った事例では、依頼者の年収が約1350万円、相手方の年収が約725万円で、小学生と未就学児の2人の子どもがいました。子どもたちは、ピアノ、そろばん、水泳、学習塾など、複数の習い事に通っており、これらにかかる費用は月額で約14万円にも及んでいました。このような状況で、裁判所は婚姻費用の金額をどのように判断したのでしょうか。

婚姻費用への習い事の費用の加算方法

婚姻費用の算定において、裁判所は、双方の収入を前提に標準的な算定表を参照し、月額22万円から24万円の範囲内が相当であると判断しました。しかし、これは習い事の費用を含まない基本的な婚姻費用の金額です。習い事の費用を含んだ婚姻費用の算定には、まず基礎収入を計算する必要があります。この事例では、依頼者の基礎収入が約526万5000円、相手方の基礎収入が約297万2500円と算定されました。

基礎収入の求め方についてはコラム『再婚・養子縁組による養育費減額のポイントと計算方法』をご覧ください。

習い事や私学の教育費が婚姻費用に加算されるケースでは、通常の婚姻費用の算定方法に追加の基準が設けられることがあります。とくに、どの程度の超過分が妥当かについては複数の考え方が存在し、それぞれの方法で結果が異なる場合があります。ここでは、教育費の加算方法について2つの考え方を詳しく解説します。

2つの計算方法について

学校教育費が標準を超える場合の計算方法には、主に2つの考え方があります。ただし、いずれの方法でも、原則として義務者(支払う側)が超過分の負担に同意していることが前提となります。1つ目の考え方は、公立学校の平均的な教育費を超過した額を基礎収入で按分する方法です。2つ目は、子の生活費指数(62)のうち、学校教育費の生活費指数分(11)を超過する額を基礎収入で按分する方法です。

婚姻費用算定の際、高額な教育費をどのように負担するかについては、大きく分けて次の2つの方法が考えられます。

- ① 公立学校の平均的な教育費を超えた分を基礎収入で按分

この方法では、私学や習い事の費用が公立学校の平均的な教育費を超える場合、その超過分をそれぞれの収入に応じて按分し、負担割合を決める方法です。 - ② 子の生活費指数のうち、学校教育費に対応する指数を基準に按分

子どもの生活費指数(62《※1》)から、教育費に対応する部分(11《※1》)を基準として、教育費の超過分を算出する方法です。

※1

15歳未満の子どもの場合です。

本事例での計算方法

当事務所が取り扱った事案では、2つ目の考え方が採用されました。この方法での計算手順は以下の通りです。

具体的な計算例の解説

実際の計算では、まず、習い事の費用は月額で約14万円、学校の納付金が月額で約1万5000円とし、基礎収入に応じて按分する形で計算が進められました。基礎収入の割合は依頼者が約65%、相手方が約35%とされ、以下の手順で計算されています。

- ① 算定表で考慮済みの学校教育費の算出

両者の基礎収入の合計に対して、生活費指数を用いて計算します。その結果、年間で約55万9300円(月額約4万6600円)という金額が導き出されました。

【(約297万2500円+約526万5000円)×(11+11)÷(100+100+62+62)=約55万9300円】 - ② 超過教育費の算出

習い事の費用(約14万円)と学校等の納付金(約1万5000円)の合計から、考慮済みの学校教育費(月額で約5万円)を差し引いて、月額10万7750円となりました。

【約14万円+約1万5000円-約4万6600円=約10万8400円】 - ③ 依頼者の負担割合

依頼者の基礎収入割合に応じて、約10万8400円×約65%=約7万円が、依頼者の負担とされ、最終的に月額22万円~24万円の婚姻費用にこの額が加算されることとなりました。

実務上の注意点

婚姻費用に関する協議や審判を行う際、高額な教育費が婚姻費用に加算されるかどうかは、事前の準備や理解が重要です。ここでは、婚姻費用算定における実務上の注意点について、具体的に解説します。

別居前の生活実態の重要性

婚姻費用の算定において、学校教育費の加算が認められるかどうかは、別居前の生活実態が重要な判断材料となります。具体的には、別居前から子どもが私立学校に通っていたか、習い事に通っていたかなどが考慮されます。また、これらの費用負担について、双方が同意(容認)していたかどうかも重要な要素となります。そのため、別居前の生活状況や教育方針について、できる限り具体的な証拠を残しておくことが望ましいと言えます。

習い事の費用加算による影響

婚姻費用の分担額を争う際には、標準算定方式による基本額に加えて、高額な学校教育費が加算されるおそれがあることを十分に認識しておく必要があります。本事例のように、基本の婚姻費用に加えて約7万円もの追加負担が生じる可能性があります。このような加算は、毎月の支払額に大きな影響を与えることになりますので、事前に十分な検討と準備が必要です。特に、複数の習い事や私立学校への通学を検討している場合は、将来の婚姻費用への影響も考慮に入れた判断が求められます。

まとめ

婚姻費用の算定において、子どもの教育費や習い事の費用が加算されるかどうかは、別居前の生活実態が重要な判断材料となります。当事務所で取り扱った他の事例では、別居前の生活実態に加えて、双方の収入や学歴、社会的地位等を総合的に考慮し、私立学校への通学費用等の負担を認める審判もありました。このように、標準的な婚姻費用に加えて相当額の教育費用が加算される可能性があることから、事前の検討と準備が重要です。

当事務所では初回相談料を無料としていますので、教育費を含めた婚姻費用の計算方法でお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

別居中の配偶者への自宅明渡し請求と例外

はじめに:別居中の配偶者への自宅明渡し請求とは?

夫婦が離婚を考え別居に至った場合、自宅の所有者である配偶者が、もう一方の配偶者に対して自宅の明渡し(退去することを求める)を請求できるかどうかが問題になることがあります。しかし、明渡し請求は法律上、すぐに認められるわけではなく、いくつかの要件や状況によって判断されます。本コラムでは、離婚前の自宅明渡し請求が認められないことが多くなっている理由をケースごとに解説し、特殊な状況により自宅明渡しや使用料相当額の支払いを認めた判例についても解説します。

本コラムでは、自宅の所有者(名義人)をX、別居中に自宅に残っている配偶者をYとして解説します。

自宅明渡し請求が認められないケース

自宅の名義が請求者にあっても、別居中の配偶者に対する明渡し請求が法的に認められないケースがいくつか存在します。ここでは、その代表的な3つのケースをご紹介します。

明渡しを求める側に婚姻関係破綻の原因がある場合

Xに婚姻関係破綻の原因がある場合、明渡し請求は権利の濫用と見なされる可能性が高くなります。例えば、Xの不貞行為や暴力が原因で別居に至った場合、Xからの明渡し請求は認められにくいでしょう。裁判所は、婚姻関係の破綻に至った経緯や責任の所在を重視し、明渡し請求の正当性を判断します。

使用貸借契約が成立している場合

夫婦間で使用貸借契約が成立していると認められる場合、明渡し請求は認められません。使用貸借契約とは、所有者が無償で物の使用を認める契約です。夫婦間では明確な契約書がなくても、黙示的に使用貸借契約が成立していると判断されることがあります。

夫婦間の同居義務が存在する場合

民法第752条は夫婦の同居義務を定めており、婚姻関係が継続している限り、この義務は存続します。したがって、法律上の婚姻関係が継続している場合、同居義務を根拠にYが明渡しを拒むことができる可能性があります。ただし、婚姻関係が実質的に破綻している場合や、特段の事情がある場合は、この限りではありません。

これらのケースでは、単に所有権があるというだけでは明渡し請求が認められない可能性が高くなります。しかし、次に説明する特殊なケースでは、状況が異なる場合があります。

自宅明渡し請求に関する特殊なケース

一般的には認められにくい自宅明渡し請求ですが、以下のような特殊なケースでは、状況が変わる可能性があります。

暴力・暴言に耐えかねて退去した場合

東京地裁平成24年2月9日判決では、自宅の所有者であるXがYの暴力や暴言に耐えかねて自宅を退去せざるを得なくなった事例が扱われました。この判決では、婚姻関係が完全に破綻しており、その原因が専らYにあるとして、Yは婚姻関係を前提とした同居義務に基づく占有権原がないと判断されました。さらに、Yの行為により使用貸借当事者間の信頼関係が破壊され、自宅を無償で使用させる理由はなくなったことから、Xからの明渡し請求及び明渡しまでの賃料相当損害金の請求が認められました。

明渡し請求を正当化する特段の事情がある場合

徳島地裁昭和62年6月23日判決では、婚姻関係が実質的に破綻しているだけでは直ちに明渡しを求める理由とはならないとしつつも、「明渡し請求を正当とすべき特段の事情」があれば例外的に認められる可能性があるとしました。

この事案では、YがXに対し多額の金員を要求したり、多数回にわたって暴力を加えて何度か怪我をさせたり、店舗の顧客や従業員に嫌がらせをして経営に大きな危害を加えるなど、婚姻の破綻の責任が主としてYにあること、Xにとっては建物が自ら経営する店舗の営業と生活に欠くことができないものであるのに対し、Yは建物を離れても生活していくことが一応可能であることなどから、明渡し請求が認められました。

この判例は、婚姻関係の破綻の原因や、建物の必要性の程度など、総合的な事情を考慮して判断がなされることを示しています。

不動産の共有持分が認められる場合

東京地裁平成24年12月27日判決では、次の3点を理由に、自宅について、持分3分の1はY(妻)の持分に帰属すると認定されました。

- Yは土地購入・自宅建築時に婚姻前に貯蓄していた預金から800万円を出資していた

- 同居期間中の住宅ローンの支払いは、夫婦の共有財産であるX(夫)の給与から支払っていたので、その半分はYの固有財産から支払われたとみなすことができる

- 別居期間中の婚姻費用の算定額は月額20万円だったが、住宅ローンの支払いを理由に月額10万円しか支払われなかったため、残りの月額10万円については住宅ローンの支払に充てられたとみなすことができる

詳しい法的根拠はここでは省略しますが、Yも自宅の持ち分(所有権)があることから、Xからの明渡しを求めることはできないと判断されました。

一方で、Xの持ち分である3分の2については、権原なくして占有していることが明らかであり、これはX持分権を侵害する不法行為にあたるから、自宅の1ヶ月あたりの使用料相当損害金を15万円と認定して、その3分の2である月額10万円の支払いを求めることができると判断しました。

これらの特殊なケースは、一般的な原則の例外となりますが、各事案の具体的な状況によって判断が異なる可能性があります。そのため、専門家による個別の評価が重要となります。

自宅明渡し請求に関する法的アドバイス

自宅明渡し請求は、法律上複雑な問題を含んでおり、慎重な対応が求められます。ここでは、具体的な法的アドバイスを紹介します。

証拠の重要性

自宅明渡し請求の可否を判断する上で、証拠の存在は極めて重要です。例えば、暴力や暴言の証拠(例:診断書、警察への相談記録など)、金銭の取り扱いの記録(例:特有財産による貢献、度を超えた使い込み)などが重要な役割を果たします。

弁護士への相談の必要性

自宅明渡し請求に関する問題は、法的に複雑で、個々の事案によって判断が大きく異なる可能性があります。そのため、問題に直面した場合は、早い段階で弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

弁護士は、あなたの状況を詳細に聞き取り、適切な法的アドバイスを提供することができます。また、交渉や訴訟の必要性、その進め方についても、専門的な観点から助言を得ることができます。

特に、DV(ドメスティックバイオレンス)のような緊急性の高い事案では、速やかに専門家や関係機関に相談し、適切な保護や法的措置を講じることが重要です。

家族間の問題は複雑で感情的になりやすいものです。しかし、冷静に状況を分析し、必要に応じて専門家の助言を得ることで、適切な解決策を見出すことが可能です。

まとめ

別居中の配偶者への自宅明渡し請求は、婚姻関係破綻の原因、使用貸借契約の有無、同居義務の存在など、様々な要因が考慮され、一般的には認められにくい状況にあります。しかし、自宅に残った側の暴力や暴言といった深刻な問題がある場合や、明渡し請求を正当とすべき特段の事情がある場合など、状況によって判断が変わる可能性があります。自宅明渡し請求に関する問題は法的に複雑で、個々の事案によって判断が大きく異なります。そのため、このような問題でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

再婚・養子縁組による養育費減額のポイントと計算方法

以前のコラムでは、養育費の減額事由について触れました。その中で、義務者(養育費を支払う側)の再婚や、再婚相手との間の子どもの誕生などが、減額の理由になり得ることをお伝えしました。

今回は、再婚を理由とした養育費の減額後の金額の求め方を実際の例を参考にご紹介します。

はじめに

以前のコラムでもご紹介しましたが、再婚による養育費減額の請求には注意が必要です。なぜなら、以下の場合は減額が認められないとした裁判例があるからです。

- 離婚から間もなく再婚した場合

- 連れ子を養子したことで扶養義務者が増えた場合

- 養育費の合意時点で、再婚相手と交際し、再婚を予定していたと推認できる場合

これらの状況では、減額請求が認められない可能性が高いので、ご留意ください。

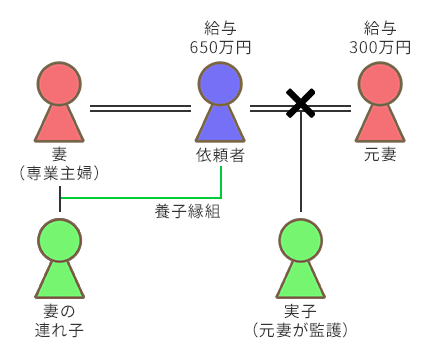

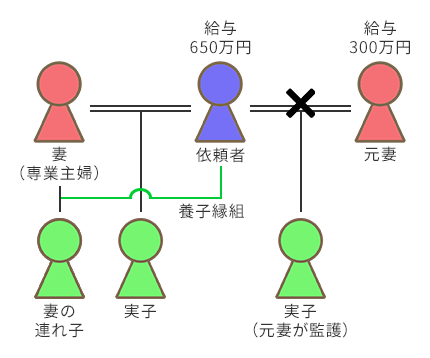

事案の概要

依頼者には元妻との間に子ども(15歳未満)おり、その子どもは元妻が監護し、依頼者は養育費として毎月6万円を支払っていました。

その後、依頼者は再婚し、新しい妻の連れ子(15歳未満)と養子縁組を行いました。依頼者の妻は専業主婦として生活しています。

このような状況の変化により、依頼者の扶養する家族の人数が増加しました。経済的な負担が増大したため、依頼者は元妻に支払っている養育費の金額を減額できないかと相談にいらっしゃいました。

算定表を利用した養育費の計算方法

※基本的な算定表を利用した計算方法は、『給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】』をご覧ください。

まずは、どの算定表を使うかを考えます。この際、依頼者には再婚相手である妻に対する扶養義務も発生します。そして、算定表では、再婚相手は0歳~14歳の子と置き換えて見ることができます(「義務者と同居している再婚相手(成人)の生活費の指数は,子(0歳~14歳)の指数とほぼ同じとなる」・2019年12月、家庭裁判所作成の『養育費・婚姻費用算定表についての解説』より)。

そのため、今回の場合は、「(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)」を使うことになります。

結果、依頼者が負担するべき養育費(扶養費用)の合計は10万円~12万円の範囲となり、範囲の下方に位置しているため、約10万円となります。そして、元妻との子ども、妻、養子縁組をした妻の連れ子の生活費の指数は同じと考えられるため、3人で分割し、依頼者が元妻との子どもに対して、支払うべき養育費は約3万3000円と算出できます。

算定式を利用した養育費の計算方法

扶養する配偶者がいても算定表で養育費を求める方法を紹介しましたが、算定表は子どもが3人までのものしかありません。

実は、話をうかがったところ、依頼者と妻の間に子どもがもうすぐ生まれる予定であることが分かりました。

そのため、算定表ではなく算定式を用いて支払うべき養育費を求めることになりました。

算定式で求める場合は、収入以外に「生活費の指数」と「基礎収入割合」が必要になります。

生活費の指数と基礎収入割合

生活費の指数については、裁判所の「研究報告の概要」にも書かれているとおり、子の生活費の指数は、0歳~14歳が62、15歳以上が85です。そして、再婚相手である妻の生活費の指数は先ほど説明したとおり、子(0歳~14歳)の指数とほぼ同じのため、62になります(※1)。

そして、子の生活指数の値は、「親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で,統計数値等から標準化したもの」(『養育費・婚姻費用算定表について』より)のため、親である依頼者の生活費の指数は100になります。

基礎収入割合については、司法研究所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究(2019年12月23日発行)」等の専門書に基礎収入割合表として掲載されています。この基礎収入割合表を元に、基礎収入シミュレーターを作成しましたので、こちらで基礎収入割合と基礎収入を求めることができます。

※1

再婚相手が自己の収入で生活費を賄える場合は、0になります。

また、子(0歳~14歳)の生活費の指数を62、子(15歳以上)の生活費の指数を85とした根拠を参照し、求めた再婚相手の生活費の指数は59ですが、簡易の算定という点を優先する選択もあるから調停実務では、再婚相手の生活費の指数を62とするのが主流になっています(松本哲泓(2021).『即解330問婚姻費用・養育費の算定実務』.新日本法規出版.より)。

算定式

養育費を計算する式は次のようになります。

1つずつ確認していきましょう。

【義務者の基礎収入】

義務者は養育費を支払う人のことなので、今回の場合は依頼者になります。そして、依頼者の給与収入は650万円なので、基礎収入シミュレーターで計算して、依頼者の基礎収入は266万5000円と算出できます。

【子どもの生活費指数の合計】

今回の場合は、養育費の支払対象である、元妻が監護している実子の生活費の指数となり、年齢は15歳未満のため、62になります。

【義務者と扶養家族の生活費指数の合計】

義務者(親である依頼者)の生活費指数は100になります。

扶養家族は、元妻との子ども、妻、養子縁組をした妻の連れ子、新たに生まれる妻との子の4人で、4人とも生活費指数は62になります。

よって、義務者と扶養家族の生活費指数の合計は348(100+62+62+62+62)になります。

【義務者と権利者の基礎収入の合計】

権利者は養育費を受け取る人のことなので、今回の場合は依頼者の元妻になります。義務者の基礎収入と同じように基礎収入シミュレーターで計算すると、権利者の基礎収入は126万円となります。

そのため、合計は392万5000円となります。

各項目に値を代入すると

となり、計算結果は32万2379円となります。この計算結果は年額なので12で割ることで、依頼者が元妻との子どもに対して、支払うべき養育費は約2万7000円と算出できます。

まとめ

再婚や養子縁組による養育費の減額は、家族構成の変化に伴う重要な検討事項です。本コラムでは、算定表や算定式を用いた具体的な計算方法を紹介しました。再婚相手や新たな子どもの存在を考慮し、適切な養育費の見直しが可能です。ただし、減額が認められない場合もあるため、個々の状況に応じた慎重な判断が必要です。養育費の見直しでお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

- 養育費・婚姻費用の増減額事由

- 【事例】収入の意図的な操作による婚姻費用減額への対応

- 【事例】再婚と養育費の減額 ~減額の始期~

- 給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法

相手から「未婚」と騙されて、性的な関係を持ってしまった場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができる場合があります。

今回は、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトを通して既婚男性と性的な関係を持ってしまった女性が損害賠償請求(慰謝料請求)訴訟を起こした裁判例をご紹介します。

※貞操権

誰と性的関係を持つかを自分の意思で決める権利です。

男性にも認められている権利ですが、今回は、紹介する裁判例やこれまで扱ってきた事案から女性側の視点で解説します。

不法行為の有無と慰謝料額について

不法行為の有無について

まず、今回紹介する裁判例では、「将来の結婚相手になら体を許していい(貞操権)」と考えている相手に対して、「結婚を考えている」と騙して性交渉をさせたかどうかで判断されます。

そして、今回紹介する裁判例の全てで、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトの利用規約等に「18歳以上の独身者のみ利用可能」となっているにも関わらず、既婚男性が利用していた案件だったため、不法行為と認められました。

ここで注意をしておきたいのが、実際に会った時に、婚約指輪をしていた(跡があった)り、既婚者であると思われる発言があったばあいです。このような場合、慰謝料請求が認められないだけでなく、相手の配偶者から不貞慰謝料請求をされることも考えられます。

逆に、積極的に未婚であると思わせたり、結婚をほのめかす発言があればこちらが請求できる慰謝料額は上がる傾向にあります。

慰謝料額について

慰謝料額は、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。私たちが担当した事案でも、高等裁判所の慰謝料額の判断理由に「個別性の極めて高いこの種の事案の判断において、他の裁判例と比較してその額を決めることは必ずしも合理的であるとはいえない。」と示されたので、あくまでも目安を知っていただき、具体的な請求金額などについては、一度弁護士に相談するようにしてください。

今回紹介する裁判例では次の事情が考慮の材料とされました。

- 妊娠(出産・中絶)

- 交際期間

- 原告(女性)の年齢

- 婚姻を約束していたか

- 被告(男性)の対応、交際の経緯

なお、出産したか中絶したかでの慰謝料金額の増減については、同じく私たちが担当した事案で「中絶は被控訴人(※女性)に対する大きな身体的侵襲を伴う上、胎児の生命を絶つものであって控訴人(※男性)が中絶を要求する権利を有するものではないことも併せ考慮すると、…中絶に応じず出産を選択したことをもって、被控訴人自身が損害を拡大させたとか損害額を減額させるべき過失があるなどと評価することはおおよそできない。」と判断されたので、基本的には金額に変動は発生しないと考えたほうがいいでしょう。

裁判例①【東京地方裁判所・令和元年8月23日】

- 認定された慰謝料額

200万円 - 妊娠(出産・中絶)

出産 - 交際期間

1年弱 - 原告(女性)の年齢

41歳 - 婚姻を約束していたか

「結婚式はハワイで挙げたいー」「結婚したらマンション買おうよ」「結婚したいなー」などのメッセージを送った。

婚約指輪を買う約束をした。

「(被告の)両親に、『今年結婚する』『今度(交際相手の原告を)連れて行く』と言った」と原告に告げた。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯

出産直前まで既婚者であることを隠し続けていた。

出産からしばらくして養育費の支払いがなくなったため、認知及び養育費の支払いとDNA鑑定を求めたところ、DNA鑑定を行わずに認知すると回答したが、未だ(損害賠償請求訴訟判決時点)に認知をしていない。

裁判例②【東京地方裁判所・令和3年11月26日】

- 認定された慰謝料額

200万円 - 妊娠(出産・中絶)

出産 - 交際期間

1年弱 - 原告(女性)の年齢

40歳 - 婚姻を約束していたか

原告は、被告との将来の婚姻を期待して、…避妊具を使用しない性交渉にも応じていたものと認められる。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯

妻との離婚を考えていたと主張するが、離婚協議が具体的に進んでいたなどの事情は見当たらない。

妊娠したことを受け入れ、出産に同意している。

妊娠発覚後も既婚者であることを告げず、原告や出産した子と共同生活できるかのような期待を持たせ続けた。

裁判例③【東京地方裁判所・令和4年3月4日】

- 認定された慰謝料額

10万円(別で名誉感情侵害での慰謝料10万円も認定) - 妊娠(出産・中絶)

なし - 交際期間

(交際再開後)2ヶ月 - 原告(女性)の年齢

37歳 - 婚姻を約束していたか

原告は、被告に対し、結婚を前提とした交際がしたい、子どもが欲しい旨を伝えたところ、被告は、結婚はすぐには考えられない旨を返答した。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯

原告と被告との交際終了後に被告とBが内縁関係になったとは到底考えられず、遅くとも原告と被告とが交際を再開した…頃には、被告とBの関係は内縁状態に至っていたものと認められる。

手紙の中で「…内縁(妻)の事を心から愛していたにも関わらず。性欲を満たす為に12年間も俺に尽くした、内縁の(妻)を裏切った形になってしまった。」などと記載している。

裁判例④【東京地方裁判所・令和2年3月2日】

- 認定された慰謝料額

50万円 - 妊娠(出産・中絶)

なし - 交際期間

約4ヶ月 - 原告(女性)の年齢

39歳 - 婚姻を約束していたか

犬を苦手としており、二人で一緒に住むときには、原告が飼っている犬を実家に置いてきて欲しいことや、自分もいい年だし、原告との交際を遊びではなく、真剣に考えていると伝えた。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯

慰謝料を請求されるなら、原告に対し、被告の妻から慰謝料請求をすることを考える旨の発言。

訴えの提起に際して原告訴訟代理人から現住所を明らかにするよう要求されたが、一切開示せず、裁判所から釈明を求められても、開示に全く応じない。

まとめ

マッチングアプリなどで出会った既婚者と性的関係を持ってしまった場合、貞操権の侵害として慰謝料請求ができる可能性があります。裁判例では、婚姻を約束されていたか、妊娠や出産の有無、交際期間などが慰謝料額の判断材料とされています。既婚者と性的関係を持ってしまうという事例は、マッチングアプリだけでなく、一般的な出会いでも起こり得る問題です。大切なのは、相手の誠実さを見極め、慎重に関係を進めることです。

このような事案でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例

過去のコラムでも触れましたが、養子縁組を行うと子供の扶養義務は養親が負うことになります。

しかし、このことを知らず、養子縁組をしてもそのことを実親に報告しないことによって、扶養義務がないにもかかわらず、養育費を支払い続けるケースがあります。

今回は、養育費を支払っていた方が、再婚に伴い養育費の減額交渉・調停を検討していたところ、子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をしていることが発覚した事案をご紹介します。

※分かりやすいように実際の事例から、一部脚色しています。

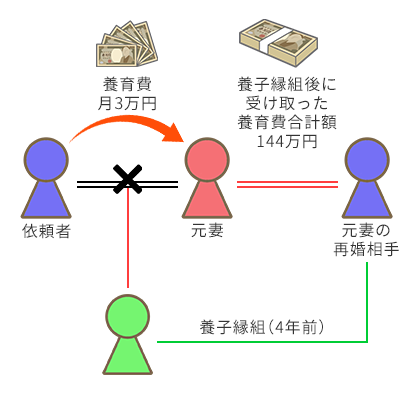

事案の概要

依頼者(元夫)は、毎月3万円を養育費として元妻に支払っていたところ、振込先の子供名義の口座の名前(苗字)が変わっていたことに気づいたため、元妻へ連絡したところ、「養子縁組はしたが、養育費の免除を受け入れるつもりはない」と回答があったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談内容から、子供の扶養義務は養親が負うことになるため、養育費免除交渉のご依頼をお受けしました。

戸籍謄本を取り寄せた結果、口座の名義変更の4年前から養子縁組をしていたことも判明し、養子縁組後に支払っていた養育費の合計額は144万円になっていました。

そこで、次の2つの、養子縁組を理由に養育費の減額(支払免除)を元夫が求めた判例を踏まえて内容証明郵便を発送しました。

裁判例1(東京高等裁判所《平成30年3月19日》)

実親と養親の扶養義務について

| 実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。 |

こちらは、過去のコラムでも紹介した判例(長崎家庭裁判所《昭和51年9月30日》・神戸家庭裁判所姫路支部《平成12年9月4日》・神戸家庭裁判所姫路支部《平成12年9月4日》)と同じ考え方になっています。

養育費の支払義務がないものと変更する始期について

| 養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。 …抗告人において,本件養子縁組以降,実父から養育費の支払を受けられない事態を想定することは十分可能であったというべきである。 …相手方(※元夫)とすれば,本件養子縁組の事実を知らなかった…養子縁組がされたことを変更の事由とする養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから,相手方に対して本件養子縁組の日から本件養子縁組がされたことを知った日までの養育費の支払義務を負わせることは,そもそも相当ではない。 …当事者間の公平の観点に照らし,相手方の抗告人に対する養育費の支払義務がないものと変更する始期を事情変更時に遡及させることを制限すべき事情があるとはいえない。 |

裁判例2(東京高等裁判所《令和2年3月4日》)

支払済みの養育費の金額について

| 支払済みの毎月の養育費は合計720万円に上る上,相手方(※元夫)は,長女のG留学に伴う授業料も支払っている。このような状況の下で,既に支払われて費消された過去の養育費につきその法的根拠を失わせて多額の返還義務を生じさせることは,抗告人ら(※元妻と元妻の再婚相手)に不測の損害を被らせるものであるといわざるを得ない。 |

養子縁組をしたことを知れたかについて

| 相手方は,…再婚した旨と,…養子縁組を行うつもりであるとの報告を受けている…したがって,…養子縁組がされる可能性があることを認識できたといえ,自ら調査することにより同養子縁組の有無を確認することが可能な状況にあったというべきである…したがって,…養子縁組の可能性を認識しながら,養子縁組につき調査,確認をし,より早期に養育費支払義務の免除を求める調停や審判の申立てを行うことなく,3年以上にもわたって720万円にも上る養育費を支払い続けたわけであるから,本件においては,むしろ相手方は…未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価することも可能といえる。 |

養育費の支払義務がないものと変更する始期について

| 事情を総合的に考慮すれば,相手方の養育費支払義務がないものと変更する始期については,本件調停申立月…とすることが相当である |

裁判例のポイントまとめ

- 養子縁組をした場合は、養親が子供の扶養義務を負う。

- 支払い義務がないものと変更する始期は、

養子縁組の事実を知らなかった(知ることが困難であった)場合、事情変更時(養子縁組時)に遡ることがある。

養子縁組の可能性が分かっていた場合、調停申立時(請求時)とされることがある。 - 支払済みの養育費が高額である場合は、(全額)返還義務を生じさせるのは難しい。

今回の事案と裁判例のポイントの比較

- 養子縁組をしているか

→養子縁組をしているため、依頼者の養育費の支払い義務はいったん消失している。 - 養子縁組の事実を知ることが出来たか

→相手方からは連絡なし。振込先の子供の口座名義が変更されたことによって養子縁組の事実を知ることになった。

→養育費の支払い義務がないものと変更する始期は、養子縁組時になる可能性が高い。 - 支払済みの養育費

→144万円

→交渉の余地あり。

結果

内容証明郵便を送付してから約2週間後に相手方から、今後の養育費の支払い免除と養子縁組以降の養育費相当額の返還に同意するとの回答がありました。最終的に相手方が一括で支払える100万円を養育費相当額として支払うことで合意が成立し、依頼者は養育費の支払いが免除されただけでなく、100万円も返還されたことで大変満足いただきました。

最終的に、法律相談から約3ヶ月という期間で解決することができました。

まとめ

養子縁組がなされた場合、実親は養育費の支払い義務がなくなります。しかし、養子縁組の事実を知らされずに支払いを続けていた場合、適切な対応により、支払い済みの養育費の返還を求めることができる可能性があります。今回の事案では、裁判例を根拠とした交渉を行うことで、円滑な解決を実現することができました。養育費をはじめとする男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

基礎収入シミュレーター

※注意※

本プログラムは、司法研究所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究(2019年12月23日発行)」の「(資料3)基礎収入割合表」を元に作成しています。利用の前に必ず最新の法令をご確認ください。

給与所得・・・・源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)

自営業収入・・・確定申告書の「課税される所得金額」

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

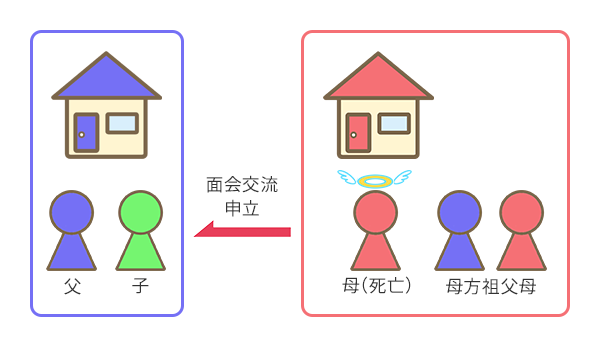

祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流(親子交流)の法改正

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法第33号)が成立しました。

この法改正では「共同親権」が最も注目されていますが、その他にも重要な改正がいくつかあります。

今回は、その中でも、令和3年に最高裁で認められなかった「祖父母からの面会交流(親子交流)申立」についても裁判所が判断できることになった「父母以外の親族(祖父母等)と子との交流」についてご紹介します。

これまでの民法

これまで、私たちが担当した案件でも「おじいちゃん・おばあちゃんも孫に会いたいと言っているのですがなんとかなりませんか?」というお声をいくつもいただいてきました。もちろん、話し合いで解決できる場合はよいのですが、裁判所に判断を仰いだ場合、裁判所が決定できる範囲はあくまでも父母と子の関係までとされており、どうにもならない状態が続いていました。

このことについての最高裁決定(令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷)がありますので、ご紹介します。

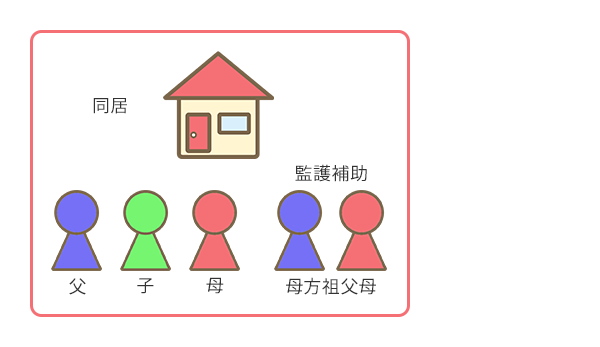

事案の概要《令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷》

子供が生まれた当初は、父母・子供・母方祖父母とで同居していました。

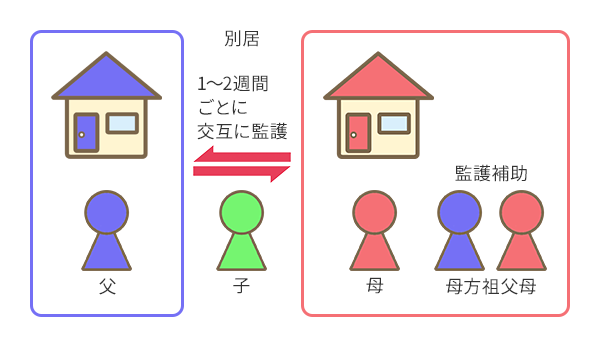

しかし、父が自宅を出て別居するようになり(原因等は未記載)、1週間又は2週間ごとに交代で子供を監護していました。

そのような監護形態を取っていた最中、母が亡くなり、以降は父が子供を監護することになりました。

これまでずっと面倒を見てきた孫に会えなくなったことから、母方祖父母は、父に対して、面会交流を申し立てました。

裁判所の判断《令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷》

【結論】

父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。

【理由】

…同条(※民法第766条)2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。…民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく…子の監護に関する処分の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができるのは「子の父母及び子の監護者」(家事事件手続法156条4号)である…

| 【民法第766条第1項】 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |

| 【民法第766条第2項】 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 |

| 【家事手続法第156条】 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 【家事手続法第156条第4号】 子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者 |

【補足解説】

祖父母側から見ると少し酷な判断かもしれませんが、祖父母等の第三者からの面会交流審判の申立を安易に認めてしまうと、(今回の事案では、母が亡くなっていますが、)ただでさえ父母の面会交流で揉めている中に、祖父母からの面会交流の申立が行われて紛争が複雑化してしまい、民法第766条で「最も優先して考慮しなければならない」とされている「子の利益」に悪影響を及ぼす恐れが出てくるなどの懸念から、現行法では認められない(※『判例タイムズ1500号 84頁』でも「本来的に,立法によって解決されるべき問題であると考えられる。」と述べられています。)との判断に至ったようです。

なお、今回の最高裁決定で「できない」とされたのは、子の監護に関する処分として父母以外の第三者子との面会交流について定める「審判」となっているので、調停や話し合いによって面会交流を求めることは可能とされています(金子修編『逐条解説家事事件手続法』737頁等)。

改正法

今回の法改正で、新たに民法第766条の2が設けられました。施行日は公布から2年以内となっているので、遅くとも令和8年5月24日までには施行されます。

| 【民法第766条の2】 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。 2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。 一 父母 二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。) |

祖父母は、子の直系尊属にあたるため、過去に子を監護していなくても、面会交流審判の申立(請求)ができることになります。

ただし、あくまでも審判の申立ができるだけで、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」という条件があるため、何を基準に「特に必要がある」とするかは裁判所の判断に委ねられます。

まとめ

民法改正により、祖父母が孫と面会交流(親子交流)をするための法的な手続きが整備されました。しかし、申立が認められるためには「子の利益のため特に必要がある」と判断される必要があります。過去に最高裁で祖父母の申立てが退けられた経緯があり、改正の意義は大きいものの、実際の運用では慎重な判断が求められそうです。

祖父母として孫に会いたいなど、面会交流(親子交流)でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

関連ページ

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。

給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第3回:ローンと減価償却費】

前回、前々回のコラムでは、不動産収入が婚姻費用の算定に「含まれた判例」「含まれなかった判例」をそれぞれご紹介しました。最終となる今回は、収入から経費を差し引いて算定する場合の注意点をご紹介します。

続きを読む…

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。

私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。

経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。

不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。

全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。

財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。

対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。

一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。